| Teach/Me Instrumentelle Analytik ist ein bei Springer, Heidelberg, erschienenes CDROM-basiertes Lehrbuch zur instrumentellen chemischen Analytik. Weitere Informationen finden sie hier.... |

|

Home  Massenspektrometrie Massenspektrometrie  Aufbau eines Massenspektrometers Aufbau eines Massenspektrometers  Ionenquelle Ionenquelle  Elektronenstoßionisation Elektronenstoßionisation |

||

| Siehe auch: Ionenbildung durch Elektronenstoß | ||

|

||

Elektronenstoßionisation

Elektronenstoßionisation (engl. electron impact, EI) ist die

älteste und am meisten verwendete Ionisierungstechnik. Dabei wird ein

Elektronenstrahl durch die (im Hochvakuum) verdampfte Probe geschickt (Druck von

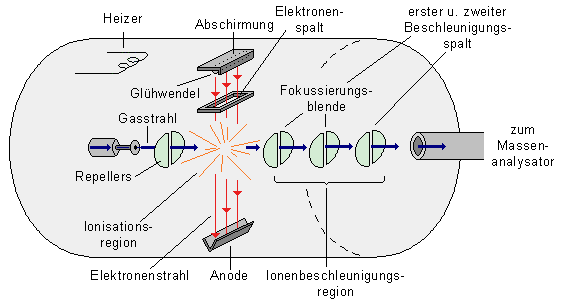

10 Nach der Ionisierung werden die gebildeten Ionen durch eine Extraktionselektrode mit einer Spannung von wenigen Volt aus der Ionisationskammer abgesaugt und beschleunigt. Der Strahl wird mit elektrischen Blenden fokussiert, so dass die Dichte des Strahls möglichst gleichmäßig ist. Damit bekommen die Ionen eine konstante kinetische Energie, mit der sie in den Analysator eintreten. Die auftretende Unschärfe der kinetischen Energie ist entscheidend für die mögliche Auflösung des Instruments.

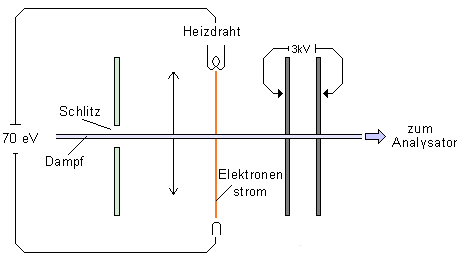

Skizze einer EI-Quelle

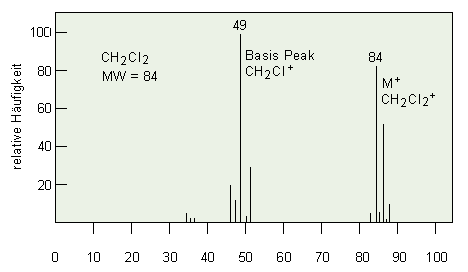

Typisches EI-Massenspektrum (hier: Methylenchlorid, CH2Cl2)

Charakteristika von

Elektronenstoßionisierung:

Literatur: Die "Bibel" für die Interpretation von EI-Spektren ist das Buch von McLafferty: McLafferty, F.W.; Turecek, F. "Interpretation of Mass Spectra", University Science Books, CA, 4th edition, 1993.

|

||

Home  Massenspektrometrie Massenspektrometrie  Aufbau eines Massenspektrometers Aufbau eines Massenspektrometers  Ionenquelle Ionenquelle  Elektronenstoßionisation Elektronenstoßionisation |

||

Last Update: 2010-12-14